中医与养生论文写作指南:轻松选题、构建框架与提升学术价值

写中医养生论文最让人头疼的可能就是选题。我见过不少学生在图书馆泡了一整天,对着空白文档发呆——不是没东西可写,而是可写的方向太多,反而不知从哪下手。中医养生这个领域就像个宝藏库,理论深、实践广,还能跟现代医学擦出火花。

中医养生理论研究的选题方向

理论研究听起来很学术,其实特别有意思。你可以把《黄帝内经》里那些看似玄妙的概念,用现代人能理解的方式重新诠释。比如“阴阳平衡”这个理念,现在很多人熬夜、饮食不规律,不就是阴阳失调的典型表现吗?

有个朋友曾经研究过“子午流注”理论在现代作息安排中的应用。他发现古代养生强调的“日出而作,日入而息”,跟现代生物钟研究惊人地吻合。这种古今对话的研究,既保持了中医特色,又让古老智慧焕发新生。

理论研究不一定非要钻故纸堆。中医养生典籍里那些关于情志调养的论述,放在今天这个高压社会里特别应景。“怒伤肝、喜伤心”这些说法,其实都能找到现代心理学和生理学的支撑。

中医养生实践应用的选题方向

实践类选题更贴近生活。去年有个学生研究了八段锦对办公室人群颈椎病的预防效果,跟踪调查了三个月,数据特别有说服力。这种选题好处在于,你做完研究,自己的颈椎问题也改善了。

药膳食疗也是个富矿。同样是食疗,中医讲究“因人制宜”。你可以研究不同体质的人该怎么吃,比如痰湿体质夏季该喝什么汤,阴虚体质秋冬适合什么粥。这些内容既实用又有研究价值。

我认识的一位老中医,他把传统的穴位按摩简化成了一套五分钟的办公室保健操。这种把复杂养生方法“平民化”的尝试,本身就是很好的论文题材。

中医养生与现代医学结合的选题方向

这个方向最近特别火。比如针灸减肥,现代医学可能更关注它如何影响内分泌,而中医侧重经络调理。两者结合,就能产生很有意思的研究课题。

睡眠障碍是个典型例子。西医用药,中医调理,如果把两种方法结合起来研究,看看中西医结合治疗失眠的效果,这样的论文既有创新性,又能解决实际问题。

现代检测技术也给中医研究提供了新工具。用红外热成像来观察针灸前后体表温度变化,用心率变异性分析来评估气功练习效果。这些跨学科的研究方向,往往能产出令人惊喜的成果。

选题的关键是要找到那个让你自己都感到兴奋的点。当你对某个问题真正好奇时,研究过程就不再是负担,而变成了一次有趣的探索之旅。

写论文最怕的就是理论框架搭得不牢。就像盖房子,地基没打好,后面装修得再漂亮也经不起推敲。我指导过的一个学生,论文写到一半突然卡壳——不是资料不够,而是理论部分东一榔头西一棒子,完全串不起来。

中医养生基础理论的梳理方法

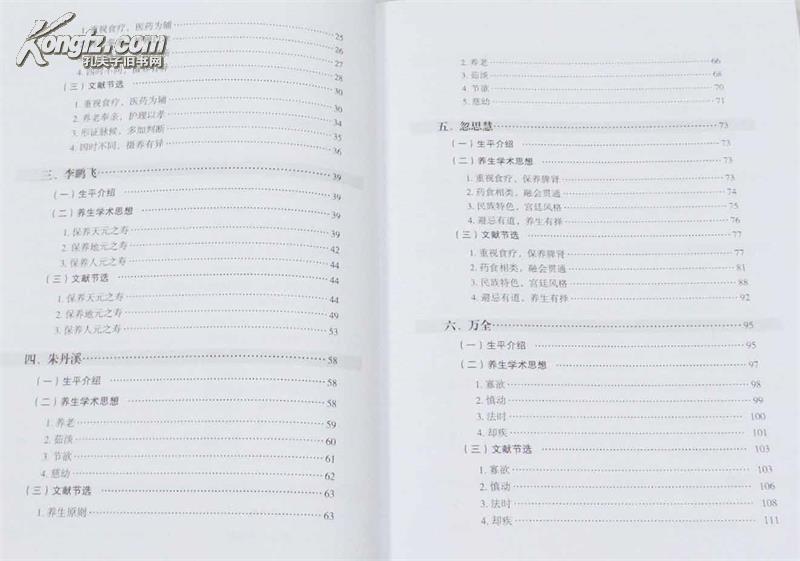

梳理中医理论不是简单地把古籍里的观点罗列出来。你得像拼拼图那样,把散落在不同典籍里的相关论述有机地组合起来。比如研究“四季养生”,就要把《黄帝内经》的“四气调神大论”和《养生延命录》的季节调养方法放在一起看。

有个很实用的方法:用思维导图把核心概念可视化。把“阴阳五行”放在中心,然后延伸出“脏腑关系”、“气血运行”、“情志调节”等分支。这样不仅能看清各个概念之间的联系,还能发现之前忽略的关联。

我记得有位同学研究“脾胃养生”,最初只关注《脾胃论》。后来我建议他把《黄帝内经》中“脾为后天之本”的论述,和现代饮食养生观念结合起来,理论框架顿时就立体多了。

现代医学对中医养生的研究进展

现在做研究,完全抛开现代医学就像闭门造车。但要注意,不是简单地把西医理论生搬硬套过来。关键是要找到那些能对话的切入点。

比如研究“情志致病”,可以看看现代心身医学的研究成果。压力如何影响免疫功能,焦虑怎样改变肠胃蠕动——这些都能为“怒伤肝”、“思伤脾”提供新的解释角度。

最近看到一篇论文很有意思。作者用功能性磁共振观察针灸时的大脑活动,发现针刺特定穴位确实能激活相应的脑区。这种用现代科技手段验证传统理论的方法,让论文的说服力提升了好几个档次。

理论框架的整合与创新

整合不是把中医理论和现代研究成果简单堆砌。你要做的是在两者之间架起桥梁。比如研究“太极拳养生”,既要用到中医的“气血”理论,也要引入运动医学关于平衡能力和心肺功能的研究。

创新不一定非要提出全新理论。把古老智慧用现代语境重新诠释,本身就是一种创新。有位研究者把中医“治未病”理念和现代预防医学结合,提出了“健康管理的中医模式”,这个角度就很巧妙。

构建理论框架时,不妨问问自己:我的核心论点是什么?每个理论组成部分是如何支撑这个论点的?它们之间又有什么内在逻辑?想清楚这些问题,框架自然就牢固了。

说到底,好的理论框架应该像一棵树——主干清晰,枝叶丰满,根系扎实。这样的论文,读者一眼就能看懂你想说什么,而且会被你的论证深深吸引。

写论文就像中医看病——得讲究“望闻问切”。方法用对了,研究才能切中要害。我见过太多学生,资料收集了一大堆,却因为研究方法不当,最后写出来的东西总差那么点意思。

文献研究法的运用技巧

文献研究可不是简单地复制粘贴古籍原文。你得像个老药工鉴别药材那样,细细品味每篇文献的成色。比如研究“药膳养生”,光看《食疗本草》不够,还得把历代医家对食材性味归经的论述都找出来对比。

有个小窍门:建立文献档案时,除了标注出处,还要记下自己的批注。某位医家的观点特别精辟,某个说法存在争议,这些随手记下的想法往往能成为论文的亮点。

去年帮一个学生改论文,他研究“八段锦养生”。最初只是罗列古籍记载,后来我建议他把民国时期的养生杂志和现代的健身研究也纳入文献范围。视野一打开,论文的深度立刻就不一样了。

文献研究最忌贪多嚼不烂。与其收集上百篇文献却浮光掠影,不如精选二三十篇核心文献深入研读。读透《黄帝内经》的一章,比泛读十本养生读物更有价值。

临床观察法的实施要点

临床观察要像老中医坐诊那样沉得住气。设计观察方案时,得把各种可能的情况都考虑到。观察对象的选择、观察周期的设定、观察指标的确定,每个环节都要反复推敲。

记得有次参与一个“艾灸调理阳虚”的观察项目。最初只设计了体温变化一个指标,后来增加了舌象、脉象和主观感受的记录。多维度的观察让研究结论更加立体可信。

临床观察最考验耐心。某个养生方法的效果可能需要数周甚至数月才能显现。这时候就要像煲汤一样,文火慢炖,急不得。中途改变观察方案或者频繁调整指标,都会影响数据的可靠性。

现在做临床观察可以借助一些现代工具。比如用体感记录仪监测睡眠质量,用手机App记录饮食和运动情况。这些客观数据能让传统的望闻问切更加精准。

实验研究法的设计思路

实验设计要讲究“君臣佐使”。主实验是“君”,对照实验是“臣”,辅助实验是“佐使”,各自分工明确又相互配合。比如研究某个养生茶的功效,既要设空白对照,也要设阳性对照。

分组方法很重要。完全随机分组虽然理想,但实际操作中往往要考虑年龄、性别、基础健康状况等因素。这时候采用分层随机分组可能更科学。

我参与过的一个实验很有意思。研究“五禽戏对中老年人平衡能力的影响”,除了常规的平衡测试,还加入了肌肉电信号检测。多角度的实验设计让结果更有说服力。

实验数据的处理要特别谨慎。统计学方法选择不当,再好的实验数据也会被浪费。建议在实验设计阶段就咨询统计学专家,别等到数据收集完了才发愁。

调查研究法的应用规范

设计调查问卷就像开方子——药味要精简,君臣要分明。问题太多受访者会厌烦,问题太少又收集不到足够信息。一般建议把问卷控制在15-20个问题内,完成时间不超过10分钟。

抽样方法决定调查的代表性。完全随机抽样当然最好,但如果研究特定人群,比如“太极拳习练者”,就要采用针对性抽样。关键是要说清楚为什么选择这种抽样方法。

去年有个学生做“大学生中医养生认知调查”,最初只在中医药大学发放问卷。我建议他增加综合大学和理工院校的样本,这样得出的结论才更有普遍意义。

调查数据的解读要避免过度推论。相关系数高不一定代表因果关系,还要考虑其他影响因素。比如调查发现喝养生茶的人更健康,可能不是因为茶本身,而是这些人本来就注重健康生活方式。

研究方法没有绝对的好坏,只有合不合适。选方法时要考虑研究问题、资源条件和时间限制。有时候,简单的方法用得恰到好处,比复杂的方法半生不熟要好得多。

写完研究方法这一章,接下来就要把收集到的素材组织成文了。这个过程很像中药配伍——每味药材该放多少、何时入药,都直接影响最终疗效。我审阅过不少论文,有的数据扎实却写得杂乱无章,实在可惜。

论文结构的合理安排

中医论文的结构其实暗合“天人合一”的思想。从宏观框架到微观细节,都要环环相扣。摘要如同脉诊中的“胃气”,虽篇幅短小,却能预示全文质量。我常建议学生最后写摘要,因为这时候你对整篇论文的理解才最透彻。

引言部分要像把脉一样,轻轻搭上就让人感知到研究的脉络。不必急于抛出所有观点,而是逐步引导读者进入你的研究领域。记得有篇关于“四季养生”的论文,开篇从《素问》的“四气调神大论”谈起,自然过渡到现代人的季节适应问题,读来如饮醇醪。

正文的展开要遵循“理法方药”的逻辑。先阐明理论依据,再说明研究方法,接着展示研究结果,最后进行分析讨论。这个顺序符合认知规律,读者跟随你的思路步步深入,不会感到突兀。

结论不是简单重复前文,而要像针灸得气那样,在原有基础上产生新的感应。指出研究的局限,提出未来方向,这样的结论才有余味。最怕看到那种“综上所述”式的结论,把前文内容换个说法又说一遍。

中医术语的规范使用

中医术语用得准不准,直接关系到论文的专业性。比如“阴阳”不能简单理解为“对立统一”,“气血”也不是“血液循环”的同义词。每个术语背后都有一套完整的理论体系,随意使用会闹笑话。

我遇到过把“肝阳上亢”写成“肝火太大”的案例。虽然意思相近,但前者是规范术语,后者是民间说法。学术论文要避免这种口语化表达,但也不能为了显示专业而堆砌术语。

引用古籍要注明出处,最好同时标注篇章。比如提到“正气存内,邪不可干”,不能只说“《黄帝内经》云”,而要具体到“《素问·刺法论》”。这种严谨态度会让评审专家对你刮目相看。

翻译中医术语时要特别注意。有些概念在英文中没有完全对应的词汇,这时候音译加解释可能比硬译更合适。比如“气”译作“Qi”并在括号内说明,比译成“vital energy”更准确。

数据与案例的有效呈现

数据展示要像中药方剂那样主次分明。重要的数据放在显眼位置,辅助性的可以放在附录。表格设计要简洁明了,避免过多的线条和颜色干扰阅读。

临床案例的描写需要把握分寸。既要保护患者隐私,又要提供足够的信息让读者判断案例的代表性。通常可以隐去真实姓名,用“李某,男,45岁”这样的方式代替。

有个小技巧:在描述案例时,可以适当加入患者的原话。比如记录针灸治疗后的感受:“感觉有一股热流沿着小腿向上走”,这种第一人称的描述比单纯记录“得气感明显”更生动可信。

图表运用要恰到好处。能用文字说清楚的就不必做图表,需要对比的数据用图表展示效果更好。记得有篇论文用折线图展示“八段锦练习前后心率变异性”的变化,一目了然。

论证逻辑的严密构建

论证过程要像经络循行那样,虽然路径曲折,但始终方向明确。每个观点都要有相应的论据支撑,避免出现“众所周知”“一般认为”这类模糊表述。

我特别看重论据与论点之间的衔接。比如提出“药膳能改善亚健康状态”,就要紧接着给出临床观察数据或实验室检测结果。不能只说“古代医书有记载”,还要说明这个结论在现代研究中的验证情况。

反驳相反观点时要讲究策略。先客观陈述对方观点,再指出其局限性,最后亮出你的论据。这种“先承后转”的方式比直接否定更有说服力。

整篇论文的逻辑主线要清晰。从提出问题到解决问题,中间每个环节都要紧密相连。有时候写着写着容易偏离主题,这时候要回头看看你的研究问题,确保所有内容都围绕这个核心展开。

写作过程中不妨把自己想象成老中医在给徒弟讲解医理。既要深入浅出,又要逻辑严谨;既要引经据典,又要结合现实。这样的论文读起来才既有学术深度,又不失可读性。

写完论文初稿只是完成了基础工作,就像配好了一剂药方,接下来要考虑的是如何让这剂药发挥最大疗效。学术价值是论文的灵魂,它决定了你的研究能否在众多论文中脱颖而出。我记得有位学者花了三年时间研究“二十四节气与人体生物节律”,最终因为创新点不突出而被期刊退稿,实在令人惋惜。

创新点的挖掘与表达

创新不是凭空想象,而是在扎实研究基础上的突破。有时候创新就藏在被忽视的细节里。比如研究“太极拳对老年人平衡功能的影响”,这个主题已经有很多人做过。但如果把研究对象限定在“糖尿病合并周围神经病变”的特定人群,创新性就显现出来了。

表达创新点要避免两种极端:一种是过分谦虚,把重大发现说得轻描淡写;另一种是夸大其词,把微小的改进说成革命性突破。最好用具体的研究发现来支撑你的创新主张。比如说“本研究首次发现某某穴位对特定人群的调节作用”,比单纯说“本研究具有创新性”更有说服力。

跨学科视角往往能带来意想不到的创新。把中医养生理论与现代生物节律学、环境医学等结合,可能会发现新的研究切入点。我认识的一位研究者就是把中医“子午流注”理论与现代时间生物学结合,提出了很有价值的睡眠养生新方案。

实践意义的深入阐述

学术价值不仅体现在理论创新,还要看对实际生活的指导意义。写实践意义时要具体,避免空泛的“对养生有指导作用”这类表述。比如研究“药膳调理脾胃”,就要具体说明这种调理方法在改善哪种特定症状、在什么人群中效果最显著。

实践意义的阐述要接地气。可以设想你的研究成果将如何改变普通人的养生方式。比如研究“耳穴压豆缓解焦虑”,就要说明这种方法相比药物治疗的优势在哪里,在什么场景下更适合推广使用。

我审阅过一篇关于“办公室人群颈椎保健”的论文,作者不仅提供了理论分析,还设计了一套适合在办公桌前操作的简易养生操,这样的实践意义就很明确。读者看完就知道该怎么应用研究成果。

学术规范的严格遵守

学术规范是论文的“正气”,规范不严,“邪气”就容易入侵。文献引用要完整准确,不能为了省事只引用间接文献。我见过有论文引用《伤寒论》时标注的页码明显错误,这种细节问题会影响整篇论文的可信度。

数据处理的规范性特别重要。临床观察的数据要完整记录,不能只挑选符合预期的数据。实验数据的统计学处理方法要恰当,该用t检验的不能用卡方检验。这些技术细节看似琐碎,却直接影响研究结论的可靠性。

学术伦理不容忽视。涉及人体研究必须通过伦理审查,使用动物实验要符合相关规定。我在一次学术会议上听到个案例:有研究者未经同意使用患者的病历资料,虽然研究成果很有价值,但因为伦理问题最终被撤稿。

未来研究方向的展望

好的论文不仅要总结过去,还要指引未来。展望部分不是随便列几条建议,而要基于你的研究发现提出切实可行的后续研究方向。比如你在研究中发现某个养生方法对某类人群效果特别显著,就可以建议今后针对这个人群做更深入的研究。

展望要具体可行。与其说“建议今后研究扩大样本量”,不如说“建议今后在不同地域、不同季节重复本研究,以验证结论的普适性”。具体的建议更能体现你对该领域的深入思考。

我特别欣赏那些能指出自身研究局限并提出改进方向的论文。比如有篇研究“艾灸养生”的论文,作者坦诚地指出实验周期较短,建议今后开展为期一年的追踪研究。这种实事求是的态度反而提升了论文的学术价值。

学术价值的提升是个持续的过程。从选题到写作,从方法到表达,每个环节都需要精心打磨。有时候不妨把写好的论文放几天再修改,带着新鲜的视角重新审视,往往能发现需要改进的地方。记住,最有价值的论文是那些既能推动学术进步,又能造福普通人的研究。

科技养生

MORE>- 最新文章

-

- 标签列表

-

- 中医经络按摩技巧 (1)

- 四季食疗养生方法 (1)

- 气血平衡调理方案 (1)

- 亚健康改善经验 (1)

- 阴阳平衡生活哲学 (1)

- 中药调理皮肤疗程时间 (1)

- 不同皮肤问题中药治疗周期 (1)

- 个体体质对中药疗程影响 (1)

- 中药配合生活方式加速皮肤恢复 (1)

- 皮肤问题中药治疗阶段划分 (1)

- 阴阳平衡养生方法 (2)

- 五行相生相克调理 (2)

- 气血津液中医调理 (2)

- 四季饮食养生原则 (1)

- 体质辨识食疗配方 (1)

- 中医养生免费学习资源 (1)

- 穴位按摩养生方法 (1)

- 食疗养生食谱制作 (1)

- 阴阳五行基础理论 (1)

- 个人体质调理方案 (1)

- 中药调理备孕周期 (1)

- 不同体质中药调理时间 (1)

- 中西医结合备孕策略 (1)

- 妇科问题中药调理预估 (1)

- 中药调理效果评估标准 (1)