中医养生大讲堂在哪里学?轻松掌握千年智慧,开启健康生活新方式

中医养生大讲堂像一位随时待命的老朋友,把千年智慧装进现代人的生活。你可能在清晨的地铁上刷着手机学习经络知识,也可能在周末的社区中心亲手体验艾灸的魅力。这种灵活的学习方式让养生不再是遥不可及的古老传说。

定义与特色

中医养生大讲堂本质上是个开放的知识集市。它将《黄帝内经》《伤寒论》等典籍里的养生智慧,用现代人能理解的语言重新包装。这里没有晦涩难懂的专业术语,取而代之的是贴近生活的实用建议。

记得去年冬天,邻居王阿姨在社区讲座学到“冬季养藏”的理念后,改变了天天晨练的习惯。她告诉我:“原来冬天要早睡晚起,等太阳出来再活动,这半年坚持下来,关节痛的毛病真的缓解不少。”这种将经典理论与现代生活完美结合的案例,在大讲堂里比比皆是。

特色方面,大讲堂最吸引人的是它的“三不原则”:不要求专业背景、不设置年龄门槛、不强调死记硬背。你可以是二十岁的上班族学习缓解颈椎问题,也可以是退休人士研究四季食疗。这种包容性让中医智慧真正走进了寻常百姓家。

学习价值

走进中医养生大讲堂,你获得的不仅是几个养生配方。更重要的是建立了一套完整的中医思维模式。就像学会钓鱼的方法比得到几条鱼更有价值,这里教会你的是如何根据自身状况调整养生策略。

我认识的一位程序员学员分享过他的转变:“以前头痛就吃止痛药,现在会先分辨是肝火上升还是气血不足。这种自主健康管理能力,是任何药物都无法替代的。”这种从被动治疗到主动预防的观念转变,正是大讲堂最珍贵的教学成果。

对于家庭来说,学习价值更加明显。掌握基础的中医知识后,小到孩子的积食发烧,大到老人的慢性病调理,都能找到更温和的解决思路。这不仅能减轻医疗负担,更让全家的健康管理变得从容有序。

发展历程

如果把时间倒回二十年前,系统学习中医养生还是件相当奢侈的事。要么需要考入中医药院校,要么得找到愿意带徒弟的老中医。普通人对中医的认识,大多停留在“喝苦药汤”的层面。

转折发生在2008年左右。随着《中医养生学》正式列入国家职业资格培训项目,各类养生讲堂如雨后春笋般涌现。最初只是零散的社区讲座,后来逐渐发展成体系化的课程。这个演变过程,某种程度上反映了整个社会健康观念的升级。

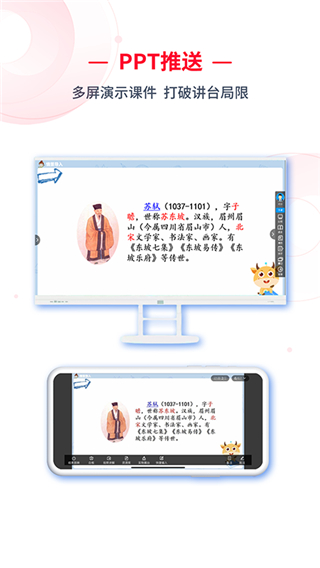

最近五年最明显的变化是数字化转型。疫情加速了线上养生课堂的普及,现在你甚至可以通过手机APP学习把脉基础。这种跨越时空的学习方式,让偏远地区的学习者也能接触到最优质的中医资源。从面对面小范围授课,到线上线下融合教学,中医养生大讲堂始终在与时俱进。

或许某天,当你在公园里看到有人熟练地按摩穴位,在超市听到有人讨论食材的性味归经,这些场景都在默默讲述着中医养生大讲堂如何悄然改变着我们的生活。

现在想学中医养生,打开手机就能找到老师。这种便利在十年前还难以想象。我表姐去年开始在线学习经络按摩,现在全家人的肩颈问题她都能手到病除。线上学习的魅力就在于,把千年养生智慧装进了你的口袋。

官方平台在线课程推荐

国家中医药管理局的官网是个宝藏入口。他们的“中医养生大讲堂”专区经常更新免费公开课,由三甲医院的中医专家主讲。课程质量有保障,还能在线提问互动。

中国中医科学院的官方学习平台值得重点关注。他们推出的“四季养生系列”特别实用,把《黄帝内经》的理论转化成每个季节的具体行动指南。春季养肝该吃什么,夏季祛湿要注意什么,讲得明明白白。

各省级中医院的公众号也别错过。像广东省中医院的“每日一穴”栏目,每天花三分钟教你认识一个穴位,循序渐进地积累知识。这种碎片化学习特别适合忙碌的上班族。

第三方教育平台课程对比

主流知识付费平台上的中医课程琳琅满目,选择时需要擦亮眼睛。网易公开课的中医养生板块课程系统性强,从基础理论到实操技能层层递进。他们的“中医体质辨识”课程让我学会了判断自己属于哪种体质。

某知名音频平台上的中医专栏更适合利用通勤时间学习。我习惯在开车时听“黄帝内经解读”,专家用生活化的语言讲解深奥理论,半年下来居然把整部经典都听完了。

短视频平台上的中医内容要谨慎筛选。确实有真才实学的老中医在平台分享实用技巧,比如简单的自我按摩手法。但也要警惕那些夸大效果的“养生秘籍”,记住中医讲究的是循序渐进。

在线学习平台选择指南

挑选平台时,我最看重的是师资背景。正规中医药院校的教授、临床经验丰富的中医师授课更值得信赖。那些头衔夸张却拿不出执业资质的“大师”,最好敬而远之。

课程体系是否完整也很关键。好的中医养生课程应该理论结合实践,既有阴阳五行的基础讲解,也有具体养生方法的示范。光讲理论不给方法的课程,学完了还是不知道怎么用。

学习社群的质量往往被忽略。我参加的一个线上养生班,班主任每天在群里答疑,同学们互相分享实践心得。这种陪伴式学习让独自在家的我也不觉得孤单,遇到问题随时能得到解答。

在线学习技巧与注意事项

线上学中医最怕的是纸上谈兵。我给自己定了条规矩:每学完一个养生方法,必须立即在生活中尝试。比如学了足三里穴位的保健作用后,现在每天刷牙时都会顺手按揉几分钟。

做好笔记的方法很讲究。我不建议机械地记录理论要点,而是用生活化的语言重新表述。把“脾胃虚弱”记成“消化能力差,容易腹胀”,这样理解起来更直观,用的时候也想得起来。

辨别知识真伪需要积累经验。刚开始学习时,我会交叉验证不同老师讲的内容。如果某个养生方法在所有正规课程里都有提及,那它的可靠性就比较高。遇到那些号称“包治百病”的独门秘方,我都会多留个心眼。

保持适度怀疑的态度其实更符合中医精神。去年有段时间流行某种养生茶,我查阅了多本中医典籍都没找到依据,后来果然有专家出来澄清其局限性。中医养生讲究因人而异,没有什么方法是适合所有人的。

线上学习最大的优势是让你成为自己健康的主人。当你能分辨出这次头痛是熬夜引起的肝火上扬,还是受凉导致的风寒外袭,这种认知上的提升,比单纯记住几个药方更有价值。

线上学习很方便,但有些体验隔着屏幕终究无法替代。去年我在一个中医培训班亲手操作艾灸,老师纠正我手持艾条的角度时说的那句“悬而不灼,温而不烫”,至今记忆犹新。实体课堂里飘散的药香、同学间互相把脉的体验,这些都是线上课程给不了的温度。

全国主要城市实体培训点分布

北京的回龙观地区聚集了多家中医培训机构。这里靠近北京中医药大学,很多退休教授在这里开设工作室。我参加过东小口街道一个养生班的八段锦课程,老师是中医药大学的退休教授,每招每式都讲解得特别透彻。

上海的中医培训点多分布在浦东张江和徐汇区。张江药谷周边有不少结合现代健康管理的养生机构,徐汇则保留了更多传统医馆的特色。田子坊里有家小医馆定期开办经络按摩课,在石库门老房子里学中医别有韵味。

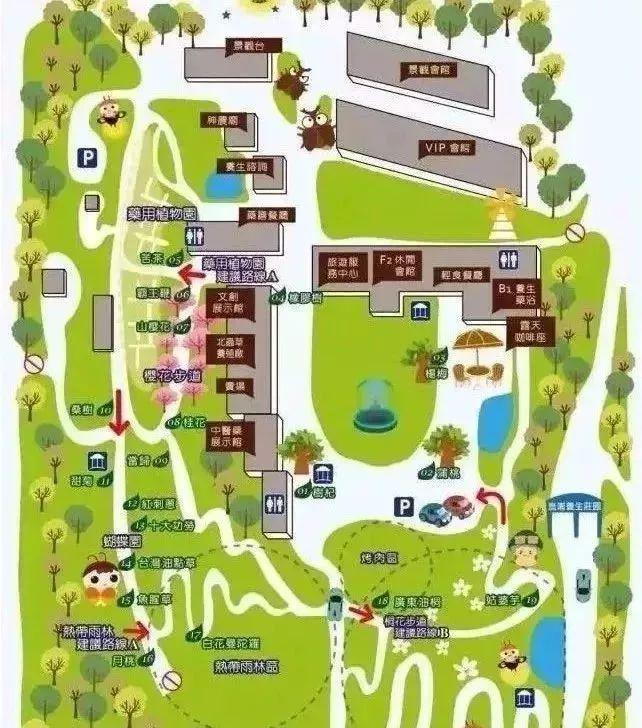

广州的中医氛围向来浓厚。荔湾区的养生机构常与凉茶铺、汤品店合作开展实操课程,学完理论直接品尝对症的食疗方。这种“学完就尝”的方式,让抽象的养生理论变得具体可感。

二三线城市也有不少优质选择。成都青羊宫附近的中医诊所常年开设针灸入门课,苏州平江路的养生工作室把吴门医派的特色揉进了教学。其实不必非往一线城市挤,当地老字号药房举办的养生讲座往往更接地气。

知名中医养生机构培训课程

同仁堂的养生培训班系统且规范。他们的“四季养生工作坊”按节气开班,每次课程都配发当季养生药材包。我参加过他们的秋季润燥课程,不仅学了理论,还亲手制作了秋梨膏带回家。

固生堂的实操课程设计得很用心。他们的艾灸课会让学员互相施灸,老师在旁边逐个指导。这种“被灸”和“施灸”的双重体验,让人对灸法的温热传导有了更直观的理解。

一些连锁养生机构的教学更侧重实用技能。比如常见的推拿按摩课程,通常十次课就能掌握基础手法。我邻居退休后学了这套课程,现在经常帮家人放松肩颈,比去理疗店更方便实惠。

中医药大学附属培训中心

北京中医药大学继续教育学院的课程最受追捧。他们的师资都是本校教授,课程设置与本科教学一脉相承。虽然学费偏高,但系统性和权威性确实无可替代。

上海中医药大学的社会培训部经常开办短期精品课。我印象最深的是他们的“药膳制作班”,在大学的药用植物园里边认药材边学习配伍,结业时还能拿到学校颁发的培训证书。

广州中医药大学的培训项目更注重岭南特色。他们的“湿热体质调理班”专门针对南方气候设计,教的都是适合本地人的养生方法。这种因地制宜的教学思路,特别符合中医“三因制宜”的理念。

地方中医药院校的培训性价比往往更高。云南中医学院的“民族医药特色班”教授傣族、藏族的传统疗法,这些内容在大城市的培训机构很少能接触到。

实体培训报名流程与费用说明

报名前实地考察很有必要。我帮母亲选养生班时,会提前去教室感受氛围,观察学员的年龄构成。有些班级年轻人多,有些则以中老年为主,选择适合自己圈子的环境学习起来更自在。

费用方面,短期体验课通常几百元,系统培训则在数千到上万元不等。北京某知名机构的三个月中医基础班收费八千左右,包含教材和实操材料费。价格不菲,但学完确实能建立起完整的中医认知框架。

报名时留意课程是否包含实践材料。好的艾灸课会提供不同规格的艾条让学员体验差异,推拿课会准备按摩油和毛巾。这些细节看似微不足道,却直接影响学习效果。

记得询问后续支持服务。我参加的那个针灸班结束后,学员群一直保持活跃,老师经常在群里回答我们的实践问题。这种持续的专业支持,让短期培训产生了长期价值。

实体培训最大的收获不仅是知识,还有那个充满药香的学习场景本身。当你坐在摆放着针灸铜人的教室里,看着老师用沉稳的手法演示艾灸,那种沉浸式的体验会在你心里种下对中医更深的认同。这种认同,或许才是养生之路能走远的真正动力。

推开中医养生大讲堂的门,扑面而来的不仅是药香,更是一整套环环相扣的知识体系。记得第一次接触经络学说时,老师让我们在彼此手臂上寻找列缺穴,当指尖触到那个小小的凹陷,原本抽象的“肺经络穴”突然变得真实可触。这种从理论到身体的连接感,正是中医教学最迷人的地方。

基础理论课程体系

阴阳五行不是玄学,而是古人观察自然的智慧结晶。优秀的中医课程会从生活实例切入——为什么有些人夏天怕热、冬天怕冷?这其实就是体内阴阳失衡的直观表现。我参加的入门班用烹饪比喻五行相生:火(心)太旺时加水(肾)制约,就像煮汤火太大要添点冷水。

藏象学说把人体比作一个小朝廷。心为君主之官,肝像将军主谋虑,脾胃如同仓廪之官。这种生动比喻让复杂的生理关系变得容易理解。有位老师讲解“肝主疏泄”时,特意带来一株盆栽演示修剪枝叶促进生长的道理,那堂课没人走神。

气血津液是维持生命的流动能量。现代人久坐少动,气血容易瘀滞。课程常会安排学员观察舌象、触摸脉象,从自己的身体开始感知这些细微变化。我发现左手关脉略显弦紧后,才开始重视每晚的散步习惯。

经络腧穴如同身体的交通网络。记忆穴位不必死记硬背,很多机构会发放标注穴位的塑胶模型,或者让学员互相贴标签纸。足三里在膝盖下四指,三阴交在脚踝上三指——这些以身体为尺的定位方法特别实用。

实用养生技能培训

艾灸课上飘散的艾草香能让人瞬间放松。老师会指导不同体质选择艾条:清艾条适合热性体质,药艾条更适合寒湿重的人。我学会随身灸的使用方法后,现在出差都会在行李箱里放几个。

推拿手法讲究“柔中带刚”。初级课程从按法、摩法教起,进阶才会学习揉法、捏法。记得练习揉法时,老师让我们在面团上训练手腕的灵活性,这个办法对掌握力度特别有帮助。

拔罐不只是背上留几个圆印那么简单。课程会讲解闪罐、走罐、留罐的区别,以及哪种情况适合哪种罐法。我母亲的风湿痛试用走罐法后,她说那种温热感比单纯贴膏药舒服得多。

药膳制作是最受欢迎的内容。从辨别药材到掌握火候,每个环节都有讲究。秋季润燥的沙参玉竹汤,冬季温补的当归生姜羊肉汤,这些家常汤饮学会了可以惠及全家。

特色疗法专项课程

耳穴疗法在减肥、失眠领域效果显著。课程会发放耳模和磁珠,让学员在模型上练习贴压。我试过在神门穴贴王不留行籽缓解焦虑,那种微胀感确实能让人快速平静下来。

足反射区疗法把双脚看作全身的缩影。大拇趾对应头部,脚心对应腹腔脏器。学习时我们互相在脚上画反射区图,这种互动既巩固知识又增进感情。现在我给家人泡脚时都会顺带按摩相应区域。

节气养生课程按二十四节气编排内容。惊蛰教疏肝理气的茉莉花茶制作,霜降讲滋阴润肺的杏仁糊配方。这种顺应天时的教学节奏,让人不自觉就开始关注自然变化。

情志调理是现代人特别需要的部分。课程会教授穴位按摩配合呼吸法来缓解压力。太冲穴配深呼吸,内关穴配缓慢吐气——这些简单组合在会议间隙就能练习。

实践操作与案例分析

辨证练习是课程精华所在。老师会给出真实案例:一位口苦咽干、胁肋胀痛的患者该如何分析?学员们分组讨论,从舌象、脉象到生活习惯全面推演。这种训练比背诵条文有用得多。

跟师临诊是最珍贵的学习机会。在医馆里看老师如何望闻问切,如何与患者沟通。有位老医师每次开方都会详细解释每味药的用意,这种诊疗过程中的医患交流,本身就是一堂生动的医德课。

常见病调理方案要学以致用。感冒分风寒风热,咳嗽有燥咳湿咳——针对不同证型给出个性化建议。我用课堂学的葱白生姜水治好了女儿的风寒感冒,那种成就感无可替代。

学习效果评估通常很接地气。结业时我们小组接到任务:为一位虚寒体质的办公室女性设计全年养生方案。从春夏的饮食调整到秋冬的艾灸计划,这个综合项目把零散知识串成了完整体系。

中医养生知识就像拼图,每个模块单独看只是碎片,当你在实践中把它们拼接成型,才会发现其中蕴藏的生命智慧。那些在课堂上学到的按摩手法、食疗配方,最终都会变成你照顾家人、关爱自己的日常习惯。

走进中医养生领域,很多人会问:我该从哪里开始?记得有位退休教师来咨询,她带着笔记本认真记录每个建议的样子让我想起自己初学时的手忙脚乱。其实找到适合的学习路径,比盲目报班重要得多。

不同人群学习路径规划

二十岁的上班族和六十岁的退休人士,养生需求截然不同。年轻人更适合利用碎片时间学习线上课程,重点掌握缓解颈椎疲劳的穴位按摩、调理肠胃的简易茶饮。我见过一位程序员学员,他把足三里穴位图设为电脑桌面,每工作一小时就按压三分钟。

中年群体需要兼顾家庭与健康。建议选择周末实体课程,带着伴侣或父母共同参与。有位四十多岁的企业主管报名了亲子推拿班,现在每晚给孩子做背部按摩成了他们的专属亲子时光。

老年学习者偏好循序渐进。从认识基础穴位开始,再到艾灸、拔罐等实操技能。社区老年大学开设的养生班往往最受欢迎,学员们互相交流实践心得,这种社交属性本身也是养生的一部分。

慢性病患者要特别谨慎。糖尿病学员重点学习饮食调理,高血压群体侧重情志调节。最好先咨询主治医师,选择与自身状况匹配的专项课程。我邻居参加糖尿病养生班后,不仅血糖稳定了,还成了小区里的“养生顾问”。

线上线下学习方式比较

线上学习像自助餐厅,随时可取但需要自律。录播课程能反复观看难点,特别适合经络穴位这种需要记忆的内容。不过缺少实操指导是个短板,有位学员线上学刮痧,因为手法不对把皮肤刮出了瘀斑。

线下课程如同私厨定制,即时反馈最是难得。老师手把手纠正艾灸角度,同学间互相练习拔罐定位。这种沉浸式体验尤其适合推拿、正骨等对手感要求高的技能。我参加的面授班上,有位阿姨的揉法总是太用力,老师让她先在豆腐上练习,这个办法立竿见影。

混合式学习或许是最优解。理论部分线上完成,实操环节面授指导。很多机构现在提供这种模式,既保证系统学习又不失实践机会。春季养生理论线上学,对应的药膳制作线下练——这样安排既灵活又深入。

学习效果评估与证书获取

学习成果不一定体现在纸上。能为自己制定四季茶饮方案,能给家人做基础推拿,这些才是真正的收获。我最早的学习证明,是帮母亲调理好了多年的失眠,比任何证书都让人欣慰。

正规机构的证书确实有用。人社部门颁发的职业技能证书,卫健委认证的培训证书,这些在就业、开店时都是重要资质。不过要仔细辨别发证单位,有些民间机构出具的证书含金量有限。

考核方式反映教学水平。死记硬背的笔试不如实操考核来得实在。好的机构会设置情景模拟:面对一位腰肌劳损的办公室职员,你该如何制定调理方案?这种综合评估能真实检验学习成效。

持续学习比一纸证书更重要。中医养生知识更新迭代,需要保持学习状态。我每年都会参加进阶工作坊,最近刚学了耳穴疗法的新应用,这种不断精进的过程让人保持对养生知识的鲜活感知。

后续深造与发展方向

学完基础课程后,专业分流是必然选择。对草药感兴趣的可以深造中药鉴定,喜欢手法的可以专攻推拿正骨。有位原先是会计的学员,现在成了小儿推拿师,职业转型的同时也找到了人生热情。

考取执业资格是条正道。中医康复理疗师、健康管理师这些国家认证的职业资格,让爱好变成事业。需要注意的是,这些考试都有报考条件限制,需要提前规划学习路径。

融入现代健康产业大有可为。养生馆顾问、社区健康讲师、健康产品研发,这些新兴岗位正需要既懂传统养生又了解现代需求的人才。我认识的一位养生讲师,把中医节气养生做成了企业员工培训项目。

传播养生知识是种美德。学成后可以在社区开办公益讲座,在自媒体分享实用技巧。这种知识反哺既巩固所学,又能惠及更多人。我们班上最年长的学员现在成了社区养生组长,带领老伙伴们练习八段锦的样子特别动人。

选择中医养生学习,其实是选择一种生活方式。那些穴位不再只是课本上的黑点,而是你触手可及的健康开关;那些药方不再只是古籍里的文字,而是你厨房里的暖心汤饮。当养生知识真正融入日常,你会发现,健康从来不需要刻意追求,它就在你认真生活的每个细节里。

科技养生

MORE>-

养生大课堂完整版BTV:权威专家教你实用养生技巧,轻松掌握健康生活秘诀

节目定位与品牌价值养生大课堂完整版BTV像一位始终陪伴在侧的健康顾...

-

中医养生小讲课PPT制作全攻略:轻松掌握专业演示技巧,让养生知识传播更高效

中医养生知识像一条绵延千年的河流,承载着古人的智慧结晶。把这些宝贵内...

-

中医养生广告词语大全:轻松创作打动用户的健康营销文案

...

-

中医养生保健:顺应自然轻松调理,告别亚健康烦恼

中医养生讲究的是整体观念,把人看作一个与自然、社会紧密相连的有机整体...

-

中药调理身体多长时间能要孩子?备孕女性必看的时间规划指南

推开中医诊所那扇木门,药香扑面而来。很多备孕女性都会问同一个问题:喝...

- 最新文章

-

- 标签列表

-

- 中医经络按摩技巧 (1)

- 四季食疗养生方法 (1)

- 气血平衡调理方案 (1)

- 亚健康改善经验 (1)

- 阴阳平衡生活哲学 (1)

- 中药调理皮肤疗程时间 (1)

- 不同皮肤问题中药治疗周期 (1)

- 个体体质对中药疗程影响 (1)

- 中药配合生活方式加速皮肤恢复 (1)

- 皮肤问题中药治疗阶段划分 (1)

- 阴阳平衡养生方法 (2)

- 五行相生相克调理 (2)

- 气血津液中医调理 (2)

- 四季饮食养生原则 (1)

- 体质辨识食疗配方 (1)

- 中医养生免费学习资源 (1)

- 穴位按摩养生方法 (1)

- 食疗养生食谱制作 (1)

- 阴阳五行基础理论 (1)

- 个人体质调理方案 (1)

- 中药调理备孕周期 (1)

- 不同体质中药调理时间 (1)

- 中西医结合备孕策略 (1)

- 妇科问题中药调理预估 (1)

- 中药调理效果评估标准 (1)