中医养生大讲堂节目表:轻松解决颈椎酸痛、失眠困扰,开启健康生活新篇章

那个周二的傍晚,我正瘫在沙发上刷手机。颈椎的酸痛已经持续了整整一周,整个人像生锈的机器。遥控器无意间按到了本地的教育频道,屏幕上正好在播放《中医养生大讲堂》的片头——一位白发老医师正在演示颈椎保健操。

那个改变我生活的傍晚

我记得特别清楚,那天刚结束连续加班。整个人像被抽干了精气神,连吃饭的力气都没有。养生节目?以前总觉得是老人家才看的东西。但画面里老医师说话特别温和,他说“现代人的颈椎问题,多半是气血不通”。这句话突然就戳中了我。

窗外天色渐暗,节目表显示这一期是《办公室人群养生特辑》。说来也怪,明明可以继续刷短视频,手指却停在半空。或许这就是缘分吧,在最适合的时机遇到了最需要的东西。

第一次观看的震撼体验

老医师示范的每个动作都配有详细解说。他说按压风池穴时,我跟着做了。一股酸胀感从后颈蔓延开,紧接着是前所未有的放松。那种感觉,就像干涸的土地突然遇到甘霖。

节目里提到“子午流注”的概念,原来人体每个时辰都有对应的经络当令。这完全颠覆了我的认知——养生不是机械地做运动,而是要顺应自然节律。我记得当时忍不住感叹:原来我们的祖先早就把人体研究得这么透彻。

节目表如何成为我的养生指南

那期节目结束时,屏幕上滚动播出本周节目表。周三是《脾胃调理》,周四是《失眠调理》,正好对应我最近消化不良和睡眠问题。突然意识到,这份节目表就像为我量身定制的养生课表。

我把节目表截图设为手机壁纸。周一到周五,每天一个养生主题。不再需要纠结今天该练什么,照着做就行。这种被指引的感觉特别踏实,仿佛有位老中医在耳边轻声提醒:今天该关心你的脾胃了,明天要注意养肝。

现在回想起来,那个偶然的傍晚确实改变了很多。不是因为学会了某个神奇功法,而是开始懂得倾听身体的声音。中医养生大讲堂的节目表,就这样成了我健康生活的第一张地图。

最初以为节目表只是简单的时间安排,后来才发现它藏着中医养生的完整密码。就像读懂老中医开出的调理方子,每个时段、每个主题都有其深意。

如何正确理解中医养生大讲堂节目表

记得刚开始接触节目表时,我也犯过错误。有次看到“立夏养生特辑”,以为就是讲讲防暑降温。结果节目里详细讲解了“春夏养阳”的原理,还教了顺应夏季阳气的食疗方。这才明白,节目表里的每个标题都需要用心解读。

节目表不是冷冰冰的排期表,而是中医师们精心设计的养生路径。比如“春季疏肝”系列,表面看是讲肝脏保养,实际上涵盖了情绪调节、饮食搭配、运动方法等多个维度。我慢慢学会在观看前先思考:为什么这个主题安排在这个时间段?它想传达什么养生理念?

现在看节目表,会先留意主题之间的关联性。上周的“补气养血”和这周的“健脾祛湿”看似独立,实则是循序渐进的调理步骤。这种理解方式,让每次观看都变成有准备的深度学习。

节目表背后的中医智慧编排

节目制作团队里有位老中医曾在访谈中透露,他们每年都要根据五运六气理论调整节目安排。这让我想起去年秋天的“润燥养肺”系列,正好对应了当时的燥邪当令。

仔细观察会发现,每周的节目构成暗合中医“整体观念”。周一的“头部养生”与周二的“足部保健”形成上下呼应,周三的“情志调理”又为周四的“脏腑养生”做好铺垫。这种编排不是随意为之,而是遵循“上病下治、内病外调”的中医思路。

我特别喜欢他们处理急慢性健康问题的方式。急性症状如感冒、落枕会安排在特别节目,慢性调理则通过系列节目循序渐进。这种分层次的设计,既照顾到即时需求,又引导观众建立长期养生习惯。

根据季节变化的节目安排规律

经过一年多的跟随观察,我发现了节目表随季节变化的精妙规律。春天主题多与“生发”相关,夏季侧重“生长”,秋季讲究“收敛”,冬季则重在“收藏”。这种安排完全契合《黄帝内经》的四季养生法则。

去年冬至前后,节目表上连续三周都是“补肾固精”主题。起初不太理解,直到节目里解释“冬主藏精”的道理才恍然大悟。原来在最适合养肾的季节集中讲解相关知识,能起到事半功倍的效果。

今年立春那天,节目表准时推出了“春季养肝全攻略”。时间节点精准得令人惊叹,仿佛有位老中医在幕后掐指算着节气。这种严格遵循自然规律的节目安排,让我真切感受到中医“天人相应”的智慧。

节目表现在对我来说,就像一本会自动更新的养生日历。不需要刻意记忆什么时节该做什么,只需要跟着节目表的节奏走。这种被中医智慧温柔引导的感觉,或许就是养生最理想的状态。

把节目表上的知识真正用起来,这个过程比想象中更有趣。就像拿到一张藏宝图,每个养生方法都是需要亲手挖掘的珍宝。

跟随节目表调理身体的真实经历

去年秋天节目表推出“健脾祛湿”系列时,我正被舌苔厚腻困扰。按照节目里教的,开始每天早餐喝小米山药粥,晚饭后散步半小时。坚持两周后,最明显的变化是早晨起床时身体不再沉重。

有个特别深刻的记忆。冬季节目表强调“早卧晚起,必待日光”,我试着把闹钟调晚一小时。最初担心会影响工作效率,结果发现白天精神反而更饱满。这种违背现代作息习惯的尝试,却意外找回了身体自然的节奏。

三月份节目表安排“春季疏肝”主题时,我正经历工作压力最大的阶段。学着节目里的“嘘”字诀呼吸法,在办公室就能简单练习。有次开会前做了五分钟,明显感觉紧绷的肩颈放松下来。这些小方法看似简单,积累起来的效果却让人惊喜。

从观众到实践者的转变

记得第一次把节目里的艾灸方法用在家人身上时,手都在发抖。节目表上写着“冬至艾灸关元穴”,我对照着穴位图找了半天。当家人说感觉小腹暖暖的时,那种成就感比单纯看节目强烈得多。

实践过程中也会遇到挫折。有次按照“夏季清心”节目自制荷叶茶,因为用量没掌握好,味道苦涩得难以下咽。后来重看往期节目才发现,主持人特意提醒过“荷叶性寒,不宜过量”。这个教训让我明白,养生实践需要反复学习和调整。

现在我会在节目表旁边做笔记,记录每个方法的实践效果。比如发现“鸣天鼓”对缓解耳鸣特别有效,就在旁边画个星星标记。这本越来越厚的笔记,成了我专属的养生实践指南。

节目表如何指导我的日常作息

节目表最神奇的地方,是它悄悄重构了我的生活节奏。周一的“晨间养生操”、周三的“午间冥想”、周五的“晚间放松术”,这些固定栏目慢慢变成我的生活习惯。

去年冬天节目表推出“亥时养三焦”专题后,我开始坚持晚上九点前结束所有工作。最初很不适应,总觉得夜晚时间被浪费了。坚持一个月后,不仅睡眠质量提升,连皮肤状态都变好了。这才理解节目里说的“养生在细节,功夫在平时”。

今年节目表新增了“二十四节气养生”专栏,每个节气都会推荐当令食材和养生动作。谷雨时节做的“健脾祛湿粥”,小满时节练的“养心功”,这些应季的养生实践让生活充满仪式感。

现在的我,已经习惯在周日晚上查看新一周的节目表。它不仅告诉我该看什么节目,更指引着如何度过健康而有节奏的一周。这种被科学养生方法温柔包裹的生活,大概就是节目表带给我的最大礼物。

节目表就像一张地图,指引着每天的养生方向。但真正丰富的宝藏,往往藏在那些看似平常的角落。

往期节目的珍贵价值

新节目总是让人期待,但往期内容才是真正的知识宝库。去年春天偶然点开一期关于“春季养肝”的旧节目,发现主持人在细节处的讲解比新节目更深入。特别是关于“太冲穴”的按摩手法,演示得特别细致。

我开始系统性地收藏往期节目,按主题建立文件夹。比如把不同年份的“冬季补肾”专题放在一起比较,发现每年的侧重点都有微妙差异。前年强调食补,去年侧重穴位按摩,今年则加入呼吸调理。这种纵向对比,让我对中医养生的整体观有了更深理解。

有次重看三年前的“脾胃调理”系列,注意到一个当时忽略的细节——主持人提到“思虑伤脾”。正好那段时间工作压力大,消化不良反复发作。按照节目建议减少思虑,配合饮食调理,效果比单纯吃药更持久。往期节目就像老朋友的提醒,总在需要时给出答案。

如何建立个人养生档案

养生是个性化的事,我开始创建自己的养生档案。用简单的笔记本记录每天的身体状况、饮食和练习感受。比如发现每次吃冷饮后舌苔就会变白,这个发现帮助我调整了饮食习惯。

档案里最实用的部分是“方法效果记录”。尝试每个养生方法后,都会简单标注“有效”、“待观察”或“不适合”。像“金鸡独立”这个动作,对我改善平衡感特别有用,但对家人效果就不明显。这种记录避免了盲目跟风,找到真正适合自己的养生方式。

我还给档案配了简易的舌苔照片和症状描述。每个月回顾时,能清晰看到身体的变化轨迹。这种可视化的记录,比单靠记忆准确得多。养生档案就像身体的日记,记录着每个细微的进步。

与其他养生爱好者的交流分享

独自养生容易半途而废,找到同好后一切都不同了。在节目粉丝群里,大家会分享各自的实践心得。有位阿姨教我一个简化版的“八段锦”,特别适合在办公室练习。

线下见面更让人收获颇丰。上个月参加养生茶话会,学了用常见食材制作应急养生茶的方法。比如用生姜红糖水缓解偶感风寒,用菊花枸杞茶应对用眼过度。这些生活小妙招,让养生真正融入日常。

最感动的是收到一位长辈的手写养生笔记。她把几十年的实践心得毫无保留地分享给我,那些泛黄的纸页上,记录着时间验证过的智慧。这份馈赠让我明白,养生不仅是个人修行,更是一种温暖的传承。

节目表是起点,真正的养生之路在屏幕之外。当知识从节目走进生活,从个人实践变成社群共享,中医养生就真正活了起来。

养生从来不是独善其身的修行。当那些从节目表学来的知识开始在身边人身上开花结果,这条路的风景变得格外不同。

将节目表知识传授给家人

起初只是晚饭时随口提起节目里的养生小窍门。母亲多年的失眠,试着用节目里教的“安神穴”按摩,配合睡前温水泡脚。没想到一周后,她说这是几十年来睡得最踏实的一段日子。

我开始把节目表内容转化成家人能懂的语言。给父亲打印简化版的“四季饮食宜忌表”,贴在冰箱上。用红色标出他该多吃的食材,绿色提醒要少碰的食物。这种直观的指引,比单纯说“这个对身体好”更有说服力。

最有趣的是教小侄子做“养生操”。把复杂的动作编成小动物模仿游戏,“小鸟展翅”对应伸展运动,“小熊摇头”变成颈椎保养。孩子玩得开心,全家人也跟着活动起来。知识就这样悄无声息地融入日常生活,不再高高在上。

建立社区养生学习小组

楼道里偶遇邻居抱怨关节痛,想起节目里讲过的“膝痛缓解操”。简单示范后,她惊喜地发现疼痛真的缓解了。这个偶然的契机,让我们的养生学习小组悄然成立。

每周三下午,七八个邻居聚在小区凉亭。轮流分享最近学到的养生方法,互相纠正动作。王阿姨带来的“手指操”特别受欢迎,简单易学还能预防老年痴呆。李叔叔贡献出他的“养生茶配方”,大家尝过后纷纷记下做法。

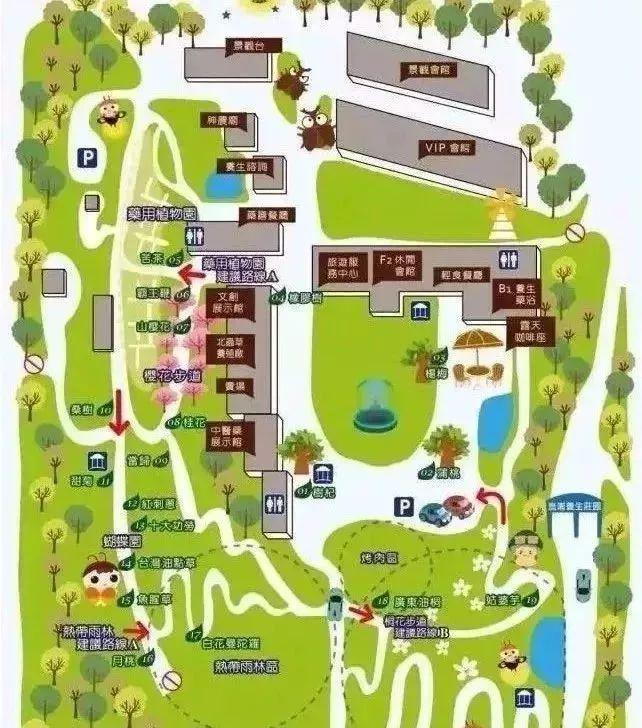

我们甚至自制了“社区养生月历”。把节目表里的重点内容,结合小区老人的常见问题,做成每月养生主题。比如梅雨季重点防湿,冬季主攻保暖。这个小小的分享圈,让独居的老人找到了归属感,也让养生知识在社区里流动起来。

中医养生智慧的现代价值

有次朋友问我,手机时代为什么还要守着电视看养生节目。我让他试了试节目里教的“五分钟护眼法”。做完后他惊讶地说,眼睛的酸胀感真的减轻了。这就是传统智慧的现代价值——在快节奏生活中提供即时有效的解决方案。

现代人最大的健康困扰往往是“忙”和“累”。节目里那些碎片化的养生方法,正好对应这种生活状态。等电梯时按揉合谷穴,开会间隙做几个腹式呼吸。这些不起眼的小习惯,累积起来就是健康的大不同。

最让我感慨的是看到九零后同事也开始关注养生。他们用APP记录作息,在社交平台分享养生食谱。古老的中医智慧,正以新的形式在年轻一代中传承。这种跨越时空的对话,证明好的养生理念永远不会过时。

养生知识的价值,在分享中成倍增长。当一个人学会的知识变成一群人的健康,当传统的智慧在现代生活中找到新的表达,这条养生之路就越走越宽,越走越有意思。

科技养生

MORE>- 最新文章

-

- 标签列表

-

- 中医经络按摩技巧 (1)

- 四季食疗养生方法 (1)

- 气血平衡调理方案 (1)

- 亚健康改善经验 (1)

- 阴阳平衡生活哲学 (1)

- 中药调理皮肤疗程时间 (1)

- 不同皮肤问题中药治疗周期 (1)

- 个体体质对中药疗程影响 (1)

- 中药配合生活方式加速皮肤恢复 (1)

- 皮肤问题中药治疗阶段划分 (1)

- 阴阳平衡养生方法 (2)

- 五行相生相克调理 (2)

- 气血津液中医调理 (2)

- 四季饮食养生原则 (1)

- 体质辨识食疗配方 (1)

- 中医养生免费学习资源 (1)

- 穴位按摩养生方法 (1)

- 食疗养生食谱制作 (1)

- 阴阳五行基础理论 (1)

- 个人体质调理方案 (1)

- 中药调理备孕周期 (1)

- 不同体质中药调理时间 (1)

- 中西医结合备孕策略 (1)

- 妇科问题中药调理预估 (1)

- 中药调理效果评估标准 (1)